ウニに寄生する貝類がいる!?

僕が福井県越前海岸の海で出会ったムラサキウニの棘に「小さくて白い牙のような何か」がついている子を見つけました。

_

(これはなんだろう?)

気になりましたので「ウニの研究をされている田中颯さん」に聞いて正体を教えていただきました。

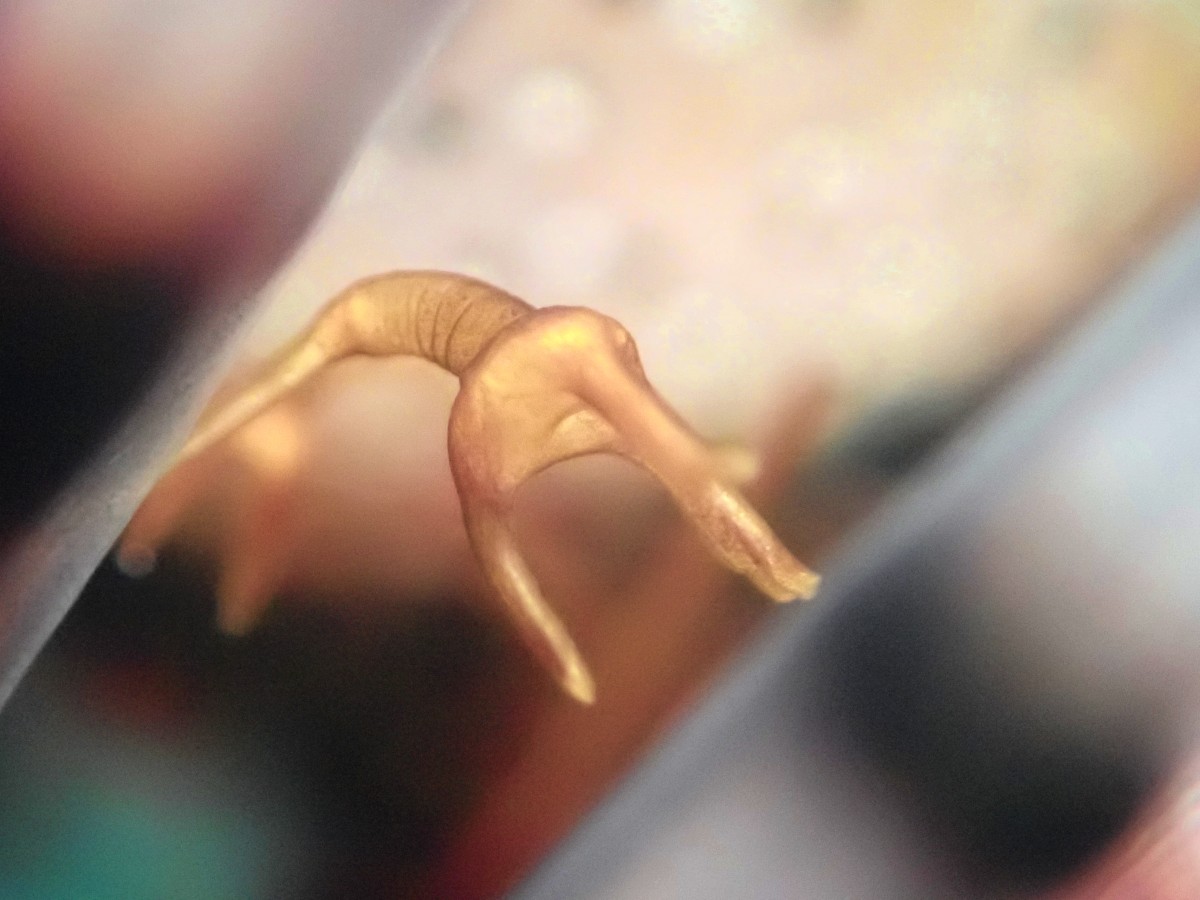

その正体は、寄生性巻貝ハナゴウナ類でムラサキウニを含むホンウニ類に多く寄生をする「キンイロセトモノガイ」という種ではないかと思われるとのこと。

【参考文献】

福島県いわき沿岸でみられた寄生性巻貝クロイロヤドリニナ(短報)

藤田恒雄 論文

きれいな色をした寄生貝ですね。

_

バフンウニにも確認することが出来ました。

この「キンイロセトモノガイが宿主にするウニの仲間」には次の5種に寄生することが確認されています。

1.アカウニ

2.ムラサキウニ

3.クロウニ

4.キタムラサキウニ

5.バフンウニ

ただ、キンイロセトモノガイが寄生する事によって「ウニにどんな影響を与えるかは不明」とのこと。

今後の研究発表が待ち遠しいですね。

他にも、ウニに寄生する貝には「クロイロヤドリニナ」と呼ばれる種類がいます。

アカウニやキタムラサキウニを宿主にして、「主に反口面に寄生」をします。

「クロイロヤドリニナに寄生されたウニが高い死亡率を示す」と言われていますので、こちらの寄生貝はウニに何かしらの悪影響を与えているみたいです。

ウニを利用して共生する生きもの達

キンイロセトモノガイ以外にもエサの確保や外敵から身を守る隠れ家などの理由でウニと一緒に過ごす生きもの達が沢山居ます。

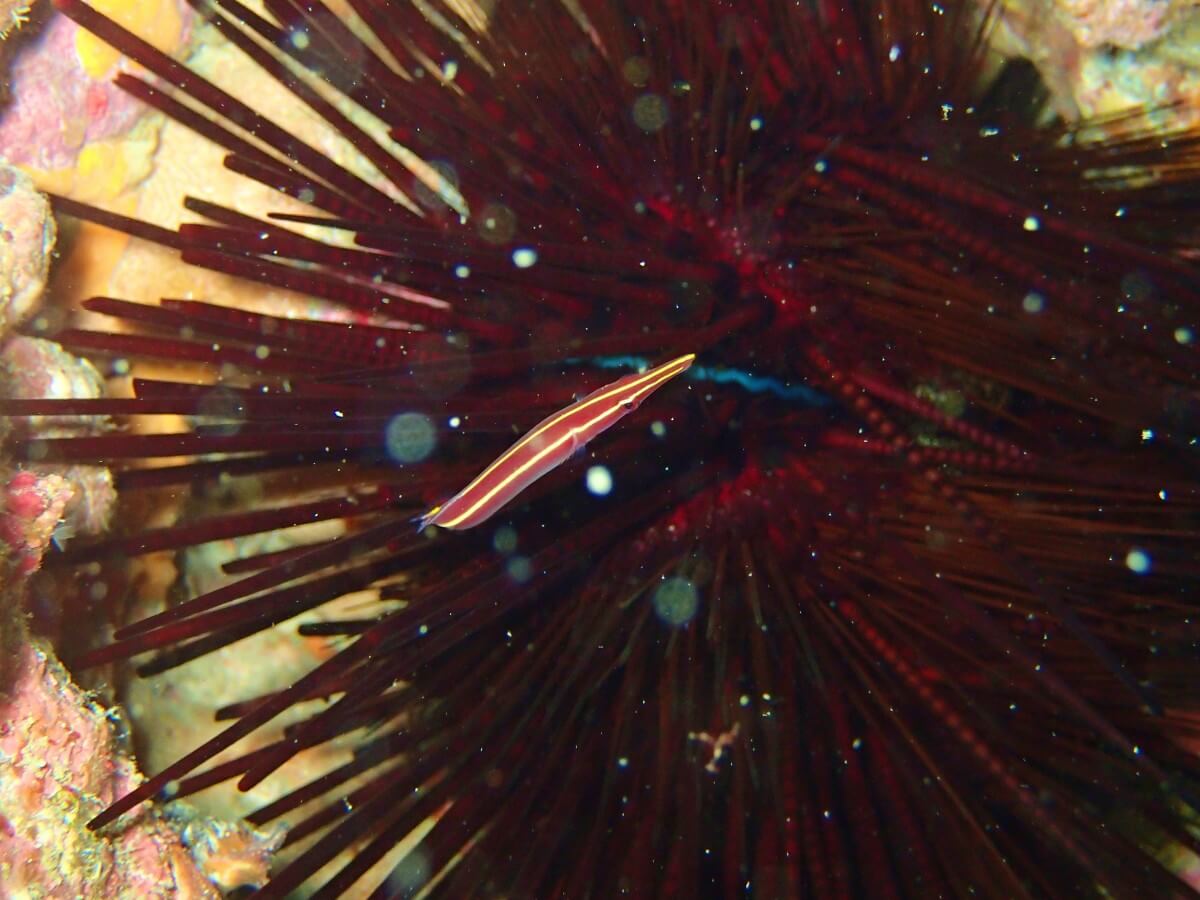

ハシナガウバウオ

かわいい姿が人気のハシナガウバウオはウニからしたら厄介者。

幼生のときは「ウニの組織」を食べ、大人のときは「管足など」をかじることが知られています。

致命傷になるほどには食べないので生死に関わることはありませんが、彼らの存在は明らかに迷惑です。しかしウニは棘の間を泳ぎ回る彼らを退けることもできず大人しく食べられるのが宿命です。

ウニと共生生物図鑑

著 山守瑠奈

この事実を知るまでは「外敵から身を守る隠れ家」として利用していると勘違いしていました…

「大人しく食べられる宿命にひたすらに耐えるウニ」のことを考えると、ハシナガウバウオを見る目が変わりました。

かわいい顔してゲスいことをしよりますな。

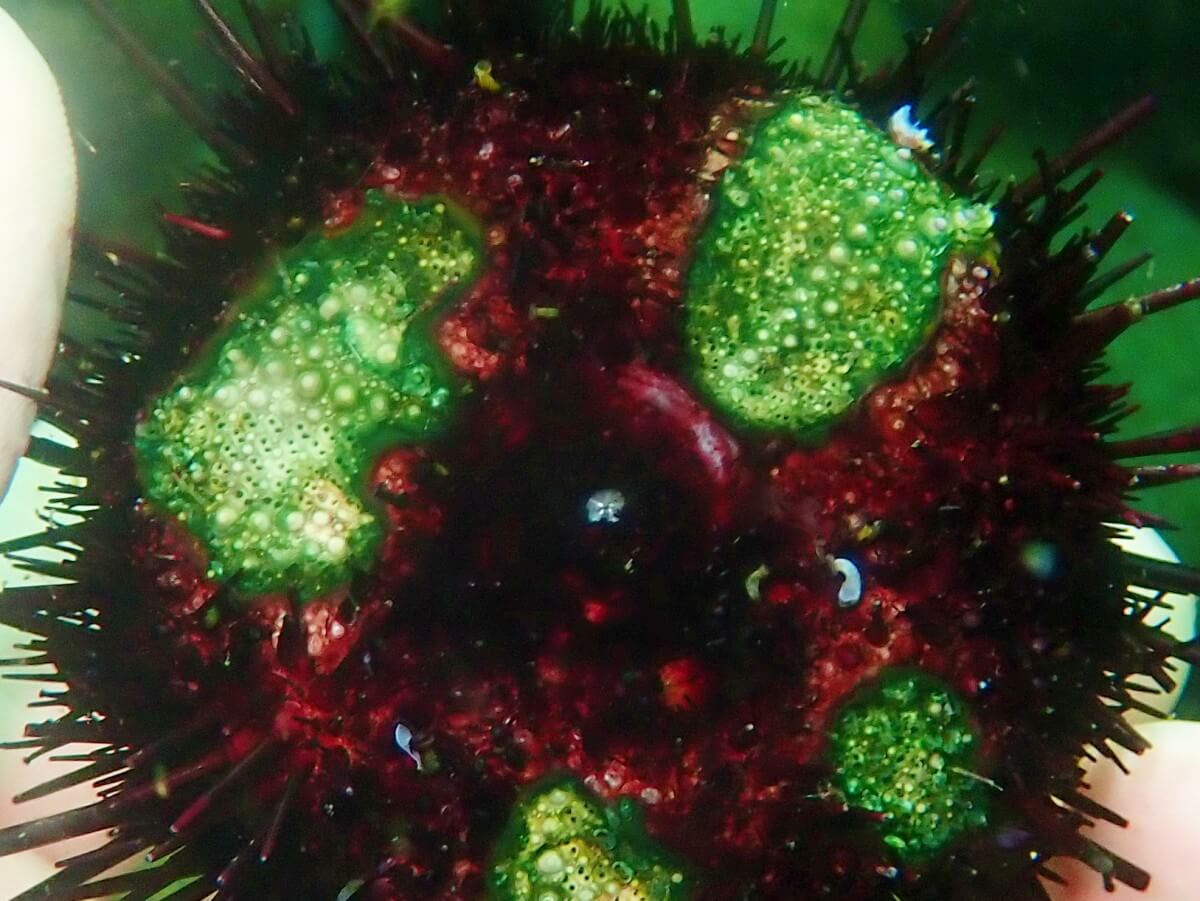

ウニの病気「斑点症」

「斑点症を発症したと思われるバフンウニ」と出会いました。

この病気の特徴・症状は主に2つ+α

1.棘が抜け落ちる。

2.紫色の痣(あざ)が出来る。

α.管足の吸着力が落ちる。

(かなり痛々しい…ここまで症状が広がっていると元気になるのは難しいだろうな。)

自宅で飼育している子も発症した事がありまして、その時は以下のような流れで症状が進んでいきました。

【変化① 】

水槽内の「壁にくっついていた子が反口面(背中側)を下にして落ちて水底に仰向けになっていた」ので元に戻しました。

【考察】

管足の吸着力が弱く感じた。

見た目の変化は見受けられなかった。

エサを与えて様子見。

【変化②】

エサのワカメを少ししか食べておらず、状態を確認するために「バフンウニを持ってみると細かい棘がポロポロと抜け落ちた」。

【考察】

管足の吸着力はほぼ無いに等しい。

まだ紫色の痣(あざ)は見つけられなかった。

【変化③】変化②から2日後

棘が抜けてハゲている部分があり「紫色の痣」が広がっていた。

「口面(腹側)が特に酷く、口元が紫色でドス黒くなっていた」。

【考察】

前回から2日経過していたこともあり、症状が一気に進んでいました。

ここで「斑点病」と確信。

治療方法を調べて薬を購入して治療を開始しましたが手遅れでした。

治療開始が遅れた為に死なせてしまったのが本当に申し訳ない。

薬を常備したので、他の子が罹患(りかん)したときは必ず治して見せます。

症状の変化や治療方法についてはこちらに書いてみました。

原因不明の謎の病気2023.5

ダイビングガイド中で詳しく観察できないので慌てて撮影したムラサキウニの写真。

●撮影時の情報

2023年5月18日

ログ前ビーチ/2枚岩/水深7m

福井県・越前町

自分の知っているウニの病気(斑点症)とは違う気がします。

こんな状態の子と出会うのは初めてでさっぱり分からん。

水底に戻すと菅足を伸ばして動き始めたのでまだ元気はあるみたい。

この状態から復活することはあるのかな?

症状のことも気になりますのでご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけましたら幸いです。

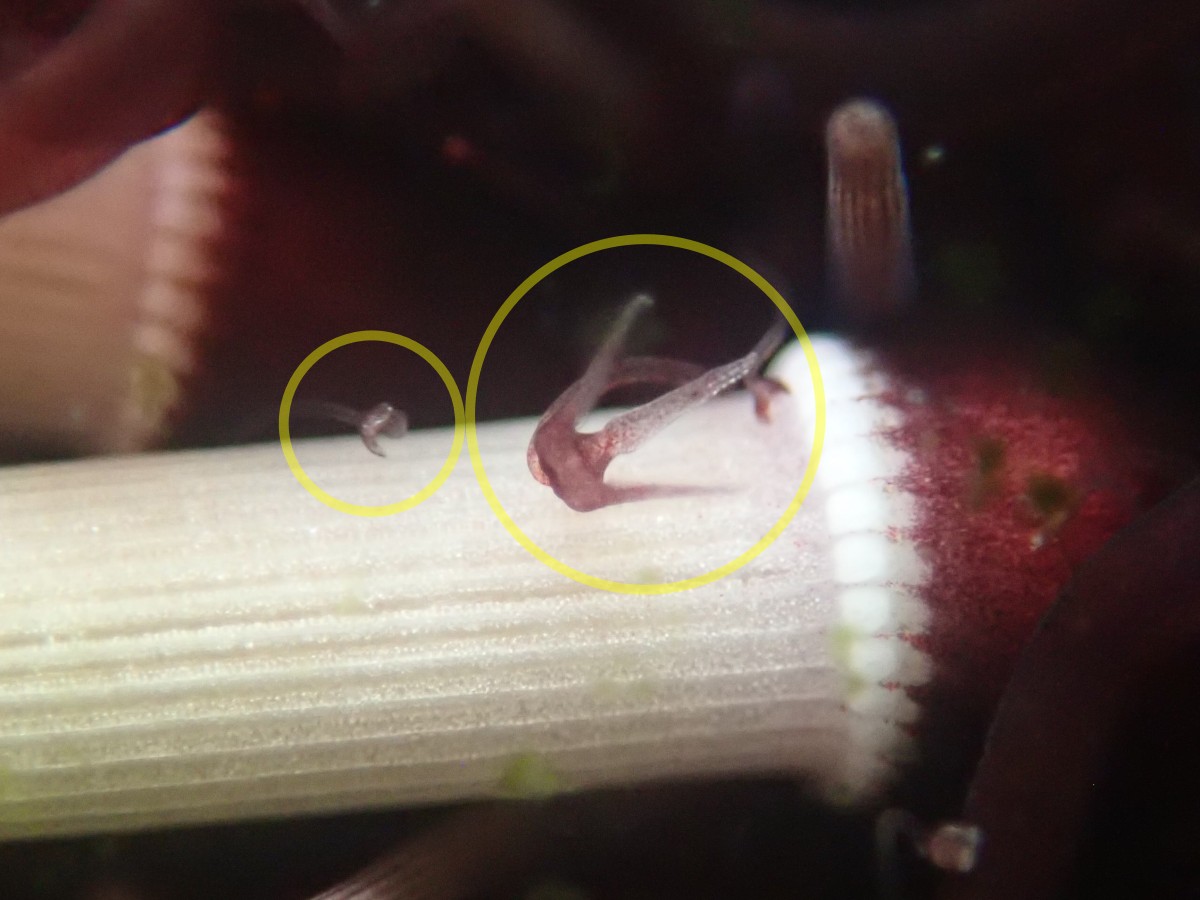

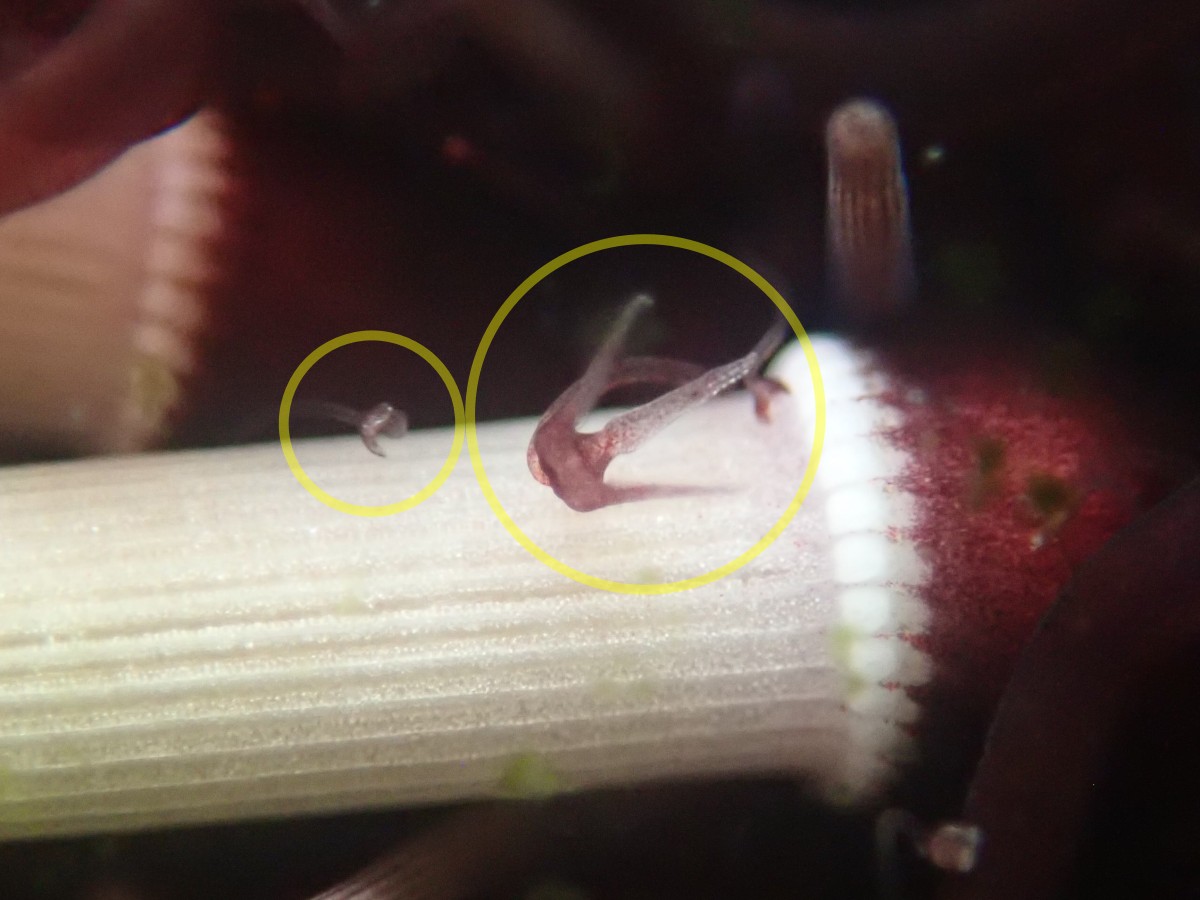

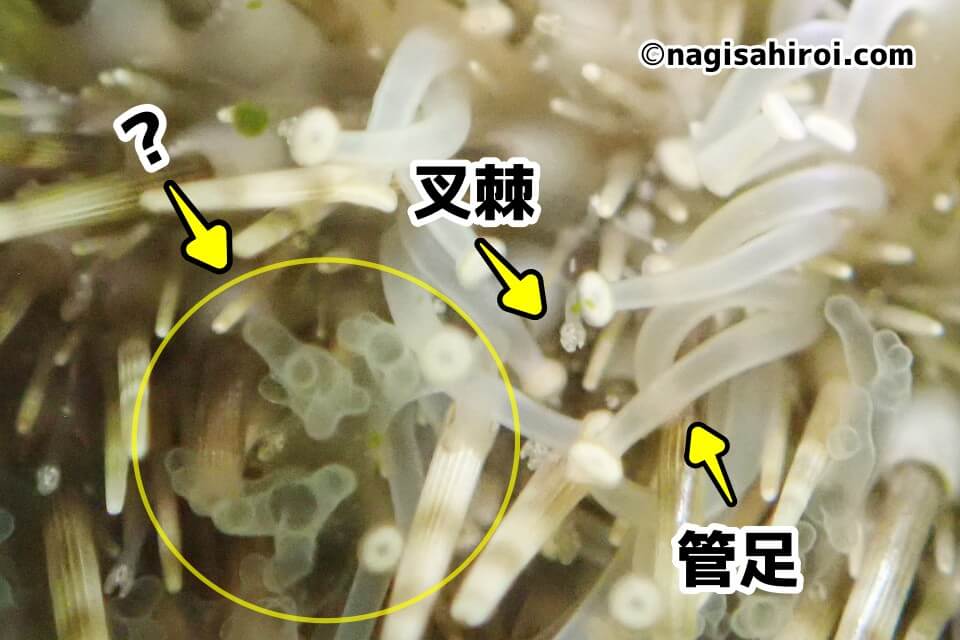

「叉棘」健康を保つために使う特殊な棘がある!?

ウニの体表を観察すると「棘と棘の間から管足に似たものが伸びている」のを見ることができます。

_

この器官は叉棘(さきょく)と呼ばれていまして「4種類の形状」が確認されています。

蛇頭叉棘(じゃとうさきょく)

爪状叉棘(つめじょうさきょく)

葉状叉棘(ようじょうさきょく)

線嚢叉棘(せんのうさきょく)

大きさの違う叉棘を観察してみよう♪

小さい叉棘にガジガジされて追いやられるデカ叉棘に尊さを感じますね 笑。

そんな、叉棘の用途については(説はあるが実験などで確かめれていないため )詳しくはわかっていないとのことですが、

1.体表の掃除

2.排泄物の運搬

3.寄生生物(寄生貝など)の排除

説としてはこう言った用途で使用しているのではないか?と考えられています。

実際にウニが叉棘を使って糞(フン)を掴んで移動させる様子を観察してみましょう!

クレーンゲームみたいに運んでいますね 笑。

ちなみに僕が驚いたことが、叉棘のことを見た目からてっきり特殊な管足だと思っていたのですが特殊な棘だったこと。

そして、この叉棘の三又部分は開閉することが出来るのですが閉じるときがカッコ良い!

呼吸用(ガス交換)に使われる管足がある!?

サンショウウニの腹側(口面)を観察して見ると、「管足(先っぽに吸盤有り)や叉棘以外にも沢山生えている管足のようなもの」がありました。(黄色〇)

Twitterでこの器官の情報を募ってみたところ、「鰓(えら)と思われる」との情報をいただきました。

そこで、ウニの鰓について知りたくなり図鑑で確認してみると次のようなことが書いてありました。

管足

触覚のような器官や、ガス交換のための呼吸器官としての機能をもつ。先端に吸着力のある吸盤を備えるものは、岸壁での移動や物体の保持に用いられる。

ウニハンドブック 田中颯・大作晃一・幸塚久典 著

吸盤が無いように見えますので、これがガス交換のための呼吸器官としての機能をもつ管足の可能性は高いですね。(使用する用途によって形を変えるのは面白いな~)

食べ尽くされても棘は動く!?

ある日のダイビング中、「何者かに中身を食べ尽くされて死んでしまったムラサキウニ」と出会いました。

_

なんと、こんな状態なのに「棘がまだ動いていました」。

中身を食べ尽くされて無くなってしまっても「神経細胞は生きているから棘を動かす事ができる」ということなのかな?

_

本体が無くなってもなお、「身を守る役目を最後まで果たそうと動き続ける棘の思い」がカッコよく感じました。

棘を優しく包む透明な膜の意味は?

「トックリガンガゼモドキ」などの棘を観察すると「透明な膜に覆われている」ことに気付きました。

見た目は「カイロウドウケツ」みたいですね。

一体、この膜にはどんな役割があるのかな?

キャベツをあげると旨くなる?

神奈川県三浦半島で磯焼けの原因を起こしていたムラサキウニに対して、三浦半島名物のキャベツをエサとして与えて養殖を始めてみた所、ウニの中身が6倍になり旨味も増したそうです。

軌道にのれば、三浦半島のウニがブランド化して高級食材の仲間入りを果たすかもしれませんね。

(キャベツは規格外や葉っぱなどの処分をする予定だったものを与えているそうです。資源の有効活用ですね。)

僕の家で飼育中のムラサキウニもキャベツを与えると食べます。

でも、1番はやっぱり歯ごたえのあるワカメが好きみたいなのでキャベツはおやつ感覚でたまにあげています。

_

それと、うちの子は変なクセがあって背中を水槽の壁に向けて食べるんです。

弱点をさらけ出してでも夢中で食べるので野生を忘れてしまったみたい…

それとも、野生でも同じクセの子がいるのかな?

気になりますね。

ウニは何種類いるの!?

日本→約160種

世界→約950種

日本だけでも100種類以上もいることに驚きです。

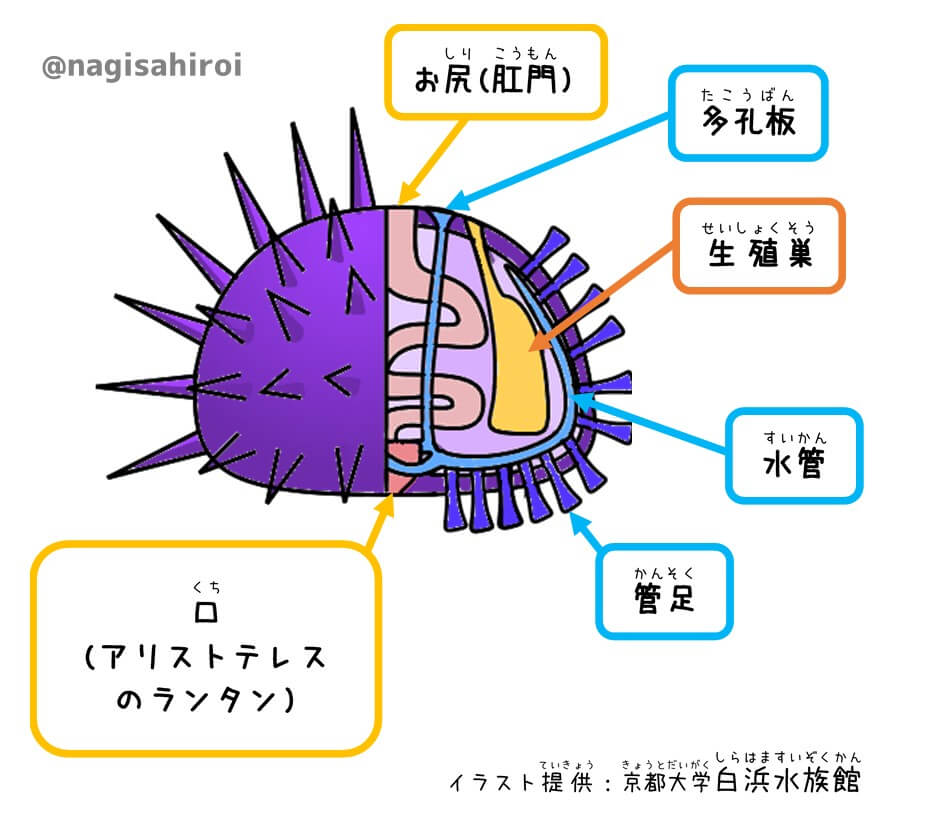

食べているのはウニのどの部分なの?

生殖巣(せいしょくそう)と呼ばれる器官です。

オスなら精巣(せいそう)、メスなら卵巣(らんそう)にあたる部分になります。