それぞれの専用バナーをタップで記事一覧へ♪

生きもの図鑑– category –

-

「エダウミウシ」ダイビングで出会えるウミウシ図鑑

ダイビングで出会えるウミウシ図鑑「エダウミウシ」の生態情報(分類、学名、大きさ、生息地・生息域など)。夜行性なのか陰になっている(=暗くなっている)場所で出会うことが多い気がします。背面にある枝状突起は「広げて水中を漂う」ために使うだけでなく先端に「発光細胞」があり、刺激を与えると瞬くように発光をすることが知られています。 -

「マンリョウウミウシ」ダイビングで出会えるウミウシ図鑑

ダイビングで出会えるウミウシ図鑑「マンリョウウミウシ」の生態情報「分類、学名、大きさ(体長)、生息地・生息域・分布域」。真横から観察して見ると体高があることや様々な大きさの突起があることに気付きます。突起には「根元が白い輪で囲われるもの」や「基部は太く、途中でくびれて先端でコブ状になる」などの特徴があるとのこと -

「サガミミノウミウシ」ダイビングで出会えるウミウシ図鑑

ダイビングで出会えるウミウシ図鑑「サガミミノウミウシ」の生態情報「学名、大きさ、生息地・生息域・分布域」。ウミトサカ類やヤギ類など、さまざまな八放サンゴを餌にすると考えられていますので、それらが育っている岩礁上や壁面を探すと出会える可能性が高くなるかも。 -

「バフンウニ」ダイビングで出会えるウニ図鑑

「バフンウニ」の生態情報「学名、大きさ(殻径)、生息地・生息域・分布域」。「転石裏・下・岩礁のすきまなど」暗やみを探すと出会うことができます。水底が砂利などの場合、管足を使って体表に貼り付けたり体を半分ほど埋もれて隠れる行動も行います。ウニの病気「斑点病」にかかることもある種類になります。 -

「クロヘリアメフラシ」ダイビングで出会えるウミウシ図鑑

ダイビングで出会えるウミウシ図鑑「クロヘリアメフラシ」の生態情報(学名・大きさ・生息域など)。側足(=縁 へり)の配色には「黒色のみ、黒色と小斑点付き、黒色と赤色」の3パターンがあると考えられています。小さな貝殻や目を持ち、口の周りは黒い。 -

「コシダカウニ」ダイビングで出会えるウニ図鑑

コシダカウニの生態情報「分類、学名、大きさ(殻径)、生息地など」、見つける・探すコツ、棘の構造、トックリガンガゼモドキとの共通点、叉棘の種類、コシダカウニ特有の症状と思われる「歯の噛み合わせ」などについて書いてみました。 -

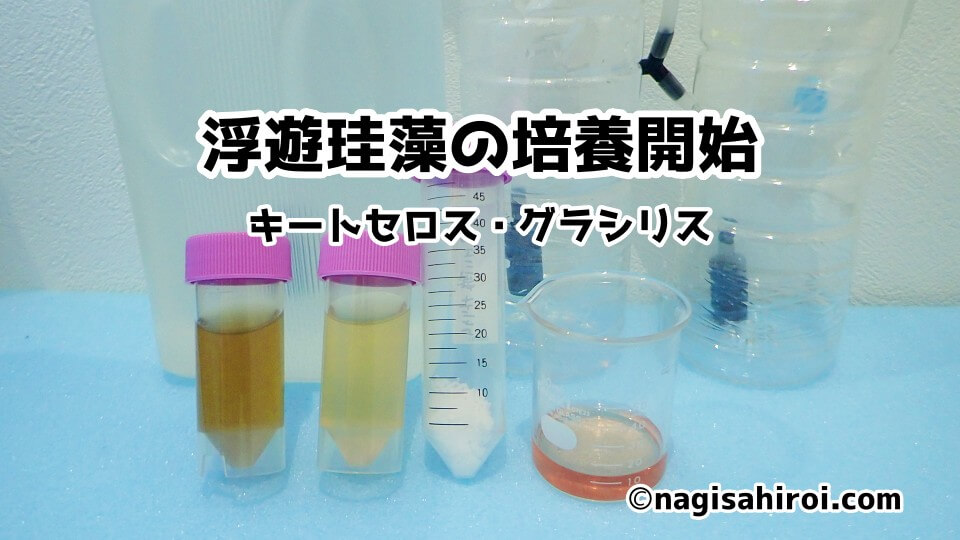

浮遊珪藻(キートセロス・グラシリス)の「培養・植え継ぎ・元種維持」

ウニの幼生「プルテウス幼生」を飼育するためにエサである浮遊珪藻「キートセロス・グラシリス」の培養を始めました。必要な物は「滅菌海水、培養する入れ物、酸素キット、メタケイ酸ナトリウム(もしくはゲルカルチャー)、KW21」。天然海水は物理ろ過をして不純物を除去した後に80℃・20分ほど加熱もしくは湯銭をして滅菌してから使用します。3日後に起きた変化や「植え継ぎ」方法、「元種維持の静置培養」についても書いてみました。 -

「サンショウウニ」ダイビングで出会えるウニ図鑑

ダイビングで出会えるウニ図鑑「サンショウウニ」の生態情報『分類、学名、大きさ(殻径)、生息域』などについて。棘の色合いや模様が美しい種類のウニ。カモフラージュ(擬態)やエサの確保(非常食)のために管足をつかって海藻を体表に貼り付けていると思われます。他のウニ類と違い、歩くときに水底以外の場所では側面を壁にくっつけて移動をするなど不思議な一面も併せ持つ潮間帯から水深40m近くまで生息するウニの仲間になります。 -

「アオリイカ(シロ・アカ・クァ)」ダイビングで出会えるイカ図鑑

ダイビングで出会えるイカ図鑑「アオリイカ」の生態情報『分類、学名、大きさ(胴長)、生息地』について。乗馬で使う敷物『泥障(あおり)』に似ている事が名前の由来に考えられている事、シロイカ型・アカイカ型・クアイカ型の3種類が存在する事、バショウイカ・モイカ・ミズイカなどの地方名が色々ある事、虹色色素法の変化やエサの取り合いなどについて書いてみました。 -

「タツナミガイ」ダイビングで出会えるウミウシ図鑑

ダイビングで出会えるウミウシ図鑑「タツナミガイ」の生態情報『分類、学名、大きさ、生息地』などや、独特に進化した下半身のお尻の形で同定でき、体を転石下のすき間に密着させてお尻を蓋代わりにすることで外敵から身を守る防御態勢を取っていると思われます。